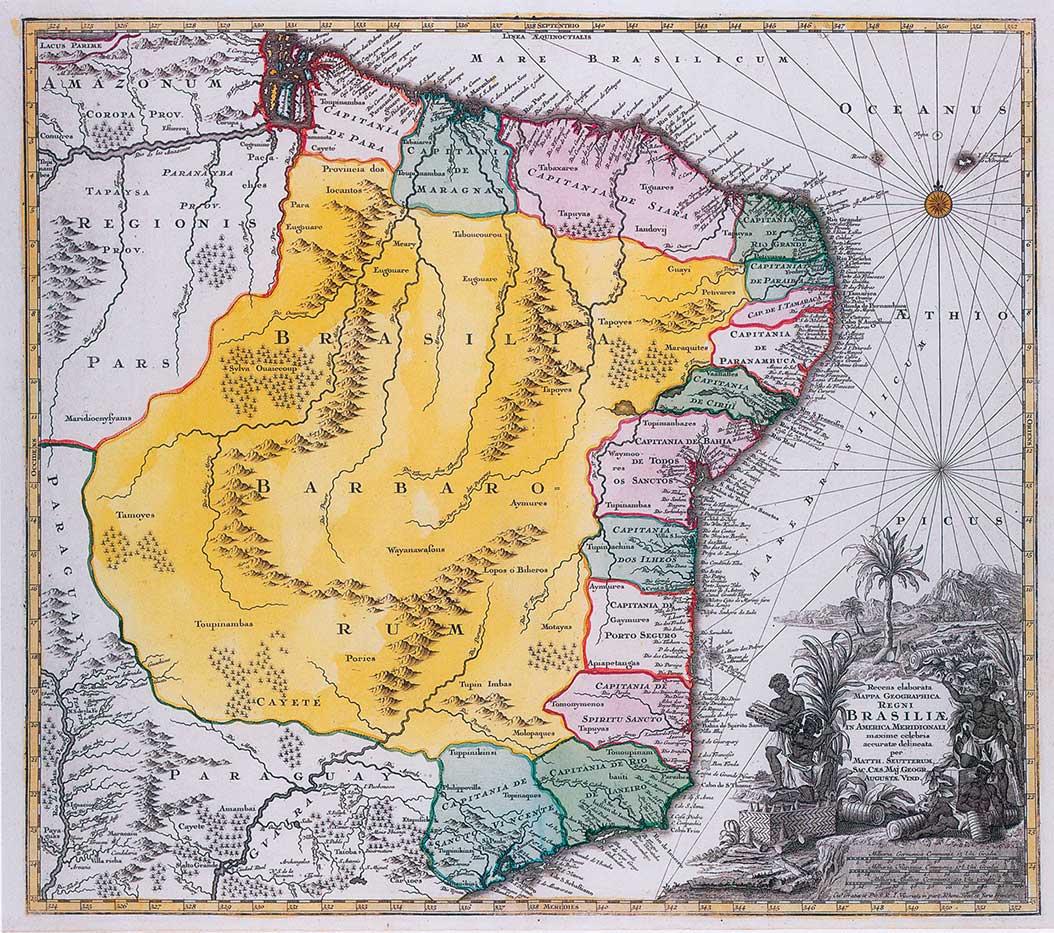

Contexto da Colonização e a Génese das Capitanias Hereditárias

Quando Portugal se deparou com a vastidão quase incomensurável do território brasileiro, nas primeiras décadas do século XVI, tornou-se evidente que a simples posse formal, garantida por tratados e bulas papais, não seria suficiente para assegurar o domínio efetivo daquela nova terra. O Atlântico Sul, local de passagem obrigatório no "caminho marítimo para a Índia", tornara-se um espaço de disputa, e o Brasil, ainda pouco conhecido e escassamente ocupado, surgia como promessa e risco em igual medida.

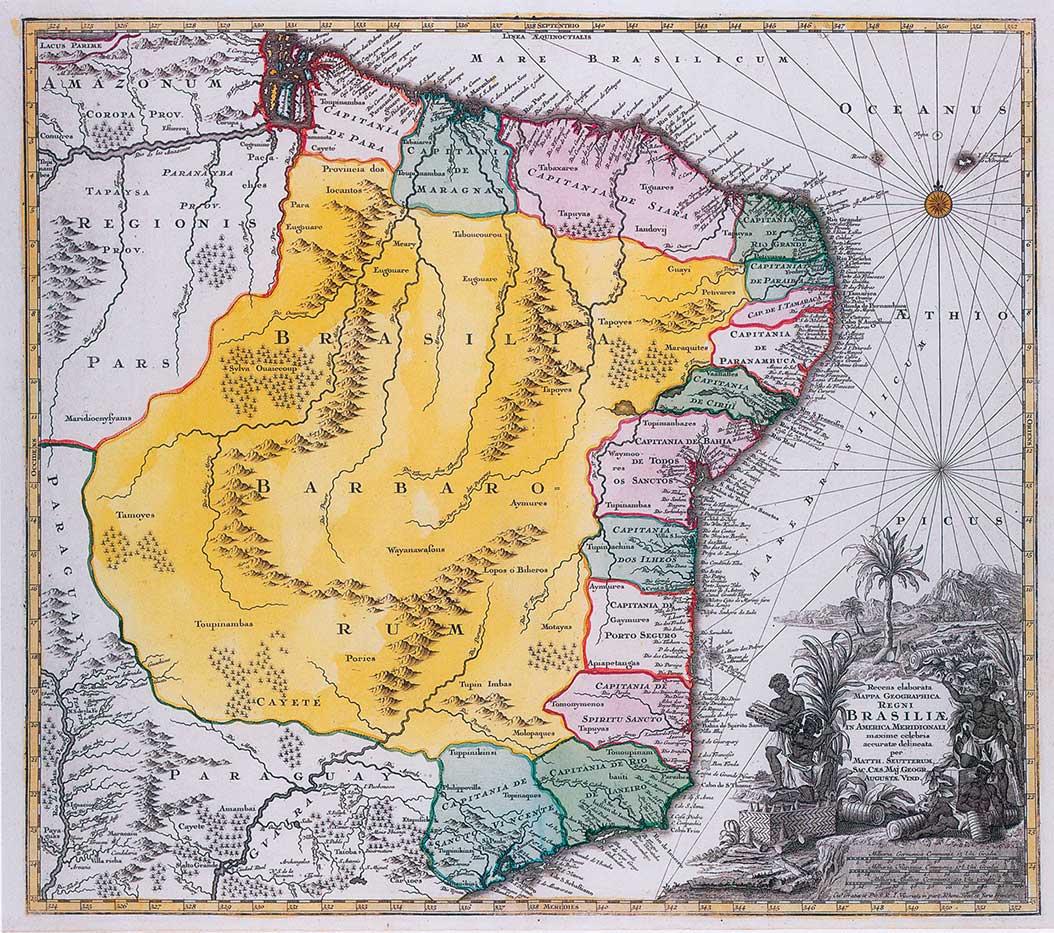

Foi nesse contexto que amadureceu a ideia das capitanias hereditárias, um modelo administrativo que não nasceu no Brasil, mas que trazia consigo a experiência acumulada da expansão portuguesa nas ilhas atlânticas. Desde o século XV, sistemas semelhantes haviam sido implementados com relativo sucesso na Madeira, nos Açores, em São Tomé e Principe e em Cabo Verde, onde a Coroa delegara a particulares a tarefa de povoar, explorar e defender territórios ultramarinos em troca de privilégios e rendimentos.

A adaptação desse modelo ao Brasil representava, para a monarquia portuguesa, uma solução pragmática. O reino enfrentava limitações financeiras significativas, agravadas pelos custos da manutenção do império asiático e das rotas comerciais do Índico. Transferir para particulares — fidalgos, militares e homens de confiança do rei — os encargos da colonização significava reduzir os riscos e os gastos diretos da Coroa, sem abdicar da soberania.

Assim surgiram os capitães-donatários, vassalos do rei investidos de amplos poderes administrativos, judiciais e económicos sobre extensas faixas de território. Esses poderes, contudo, não eram absolutos. Os direitos e deveres dos donatários encontravam-se cuidadosamente regulamentados nas Cartas de Doação e nos Forais, documentos que definiam impostos, obrigações militares, jurisdição e limites da autoridade local. Em troca do privilégio da terra, cabia-lhes povoar, defender e desenvolver economicamente as capitanias.

Três grandes fatores explicam a adoção do sistema no Brasil. Em primeiro lugar, a crescente ameaça estrangeira, sobretudo francesa, cujos corsários e comerciantes frequentavam a costa brasileira, estabelecendo alianças com populações indígenas e desafiando, na prática, a soberania portuguesa. Em segundo lugar, a necessidade de aliviar os cofres da Coroa, transferindo os custos da colonização para particulares num período de escassez de recursos. Por fim, o ideal religioso, herdeiro do espírito das Cruzadas, que via na conversão dos povos nativos ao cristianismo uma missão divina e legitimadora da expansão.

Os objetivos das capitanias eram claros e ambiciosos: garantir a ocupação efetiva do território, estimular a produção agrícola — especialmente de bens exportáveis —, explorar recursos naturais e criar um sistema de defesa capaz de conter ataques indígenas hostis e incursões de piratas e potências rivais.

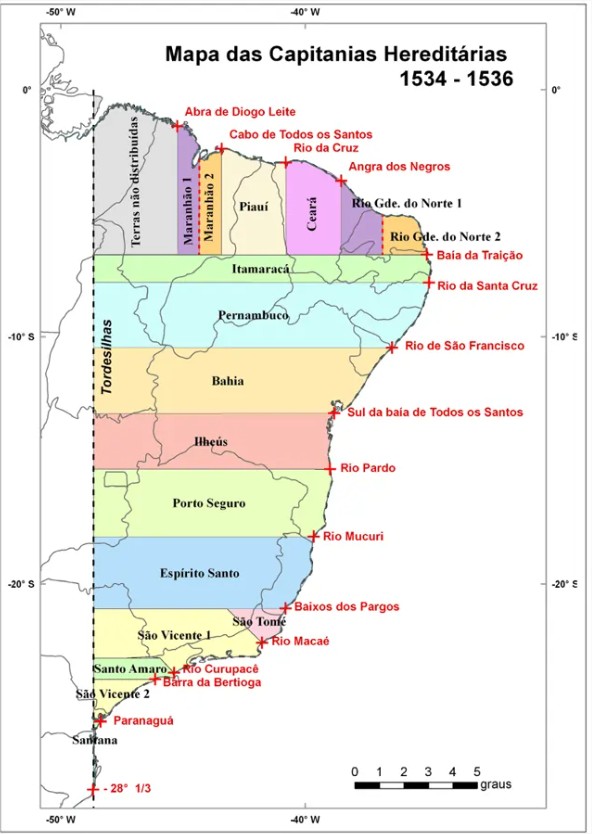

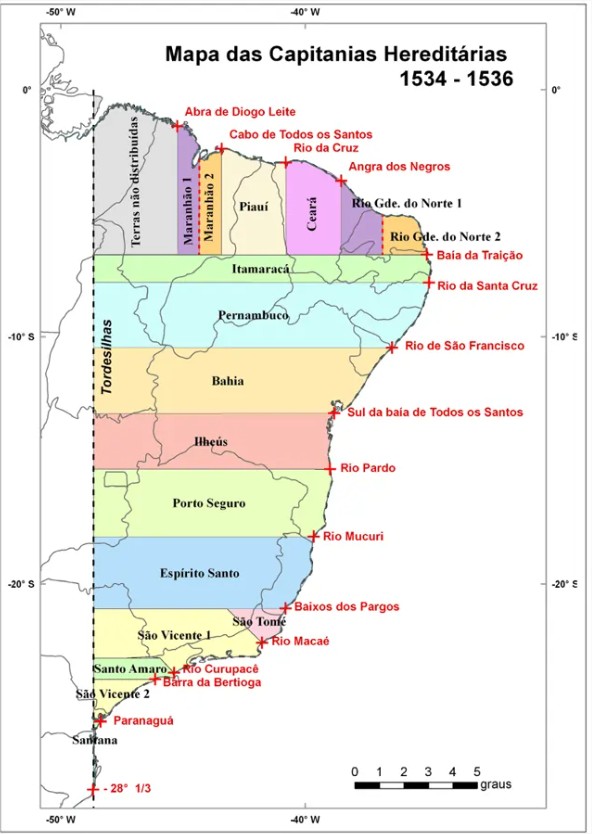

A implementação do sistema ocorreu a partir de 1534, quando o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias hereditárias, distribuídas ao longo da costa atlântica. Cada capitania correspondia a uma extensa faixa de terra, que se estendia do litoral até à linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Apesar da autonomia relativa concedida aos donatários, estes permaneciam subordinados à autoridade régia, devendo prestar contas e agir em consonância com os interesses da Coroa.

Na prática, o destino das capitanias revelou-se profundamente desigual. Algumas prosperaram, enquanto outras fracassaram de forma quase imediata, revelando as limitações do modelo quando transplantado para uma realidade tão diversa e complexa.

Entre os casos de sucesso, destacou-se de forma inequívoca a capitania de Pernambuco, sob a liderança de Duarte Coelho Pereira. Beneficiando de solos férteis, clima favorável e acesso relativamente fácil às rotas atlânticas, Pernambuco tornou-se rapidamente um centro da produção açucareira. Duarte Coelho demonstrou notável capacidade administrativa e política, estabelecendo alianças estratégicas com grupos indígenas e promovendo a instalação de engenhos, que integraram o Brasil no circuito económico do açúcar, então altamente lucrativo na Europa.

Outro exemplo relevante foi a capitania de São Vicente, onde a ação de Martim Afonso de Sousa foi decisiva. Militar experiente e administrador eficaz, Martim Afonso consolidou a presença portuguesa no litoral sul, incentivou a agricultura, introduziu a produção açucareira e estabeleceu bases para a defesa costeira contra piratas e invasores estrangeiros. São Vicente tornou-se, assim, um polo de irradiação da colonização para o interior.

Em contraste, várias capitanias enfrentaram insucessos retumbantes. Regiões como o Maranhão, o Ceará ou partes do norte e nordeste sofreram com a hostilidade de grupos indígenas, a ausência de recursos financeiros dos donatários, a distância das principais rotas comerciais e a constante ameaça da pirataria. Em muitos casos, a incapacidade de atrair colonos e de estabelecer uma economia sustentável levou ao abandono ou à intervenção direta da Coroa.

A análise histórica revela que o sucesso ou fracasso das capitanias não dependia de um único fator, mas da conjugação de vários elementos: a competência e os recursos do donatário, a fertilidade do solo, a localização estratégica, a capacidade de negociação ou confronto com os povos originários e a inserção nas redes comerciais atlânticas.

Entre os donatários mais marcantes, Duarte Coelho Pereira sobressai como um verdadeiro arquiteto social da colonização pernambucana, enquanto Martim Afonso de Sousa representa o modelo do administrador-militar, cuja ação foi crucial para assegurar a presença portuguesa num território ainda instável e disputado.

O sistema das capitanias hereditárias, embora concebido como solução duradoura, revelou-se, assim, uma experiência de resultados ambíguos. O seu fracasso parcial abriu caminho para uma nova etapa da colonização: a centralização administrativa e a criação de um governo-geral, que procuraria corrigir os desequilíbrios e assegurar maior controlo da Coroa sobre o Brasil.

Do Fracasso à Centralização: O Nascimento do Governo-Geral

À medida que o século XVI avançava, tornava-se cada vez mais evidente que o ambicioso projeto das capitanias hereditárias não respondera plenamente às exigências da colonização do Brasil. O território permanecia fragmentado, vulnerável a ataques externos e marcado por profundas desigualdades entre capitanias prósperas e regiões praticamente abandonadas. A ausência de coordenação administrativa, militar e judicial ameaçava não apenas o sucesso económico da colónia, mas a própria soberania portuguesa sobre aquelas terras.

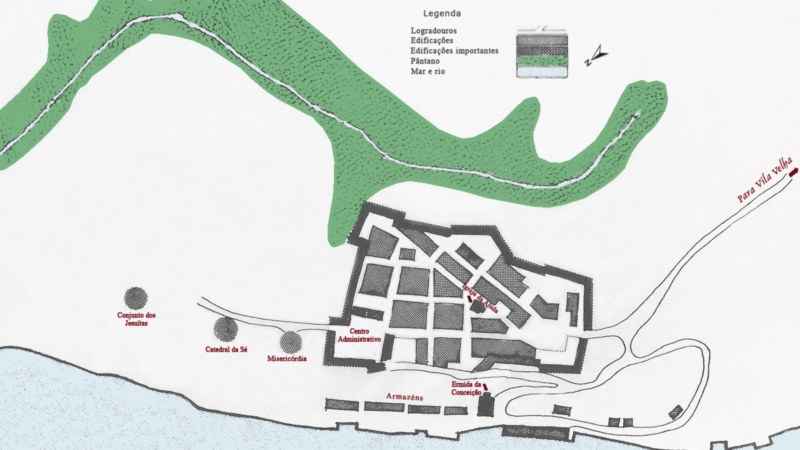

Perante esse cenário, a Coroa portuguesa reconheceu a necessidade de uma mudança estrutural. Em 1549, foi criado o governo-geral do Brasil, um novo modelo administrativo destinado a reforçar o controlo régio e a impor maior unidade política ao território. Para liderar essa transformação, o rei D. João III nomeou Tomé de Sousa como primeiro governador-geral, investindo-o de amplos poderes para reorganizar a colónia.

A centralização não significava o fim imediato das capitanias hereditárias, mas sim a sua subordinação a uma autoridade superior. O governador-geral passou a coordenar a defesa do território, a administração da justiça e a política económica, procurando harmonizar interesses locais frequentemente divergentes. Um dos principais objetivos dessa nova estrutura era garantir a segurança global da colónia, num contexto de constantes ameaças de piratas, corsários franceses e alianças instáveis com povos indígenas.

Outro pilar fundamental do governo-geral foi a regularização da produção agrícola e do comércio, com especial atenção à economia açucareira, que começava a afirmar-se como o motor da colónia. Ao impor normas comuns, fiscalizar a cobrança de impostos e incentivar a instalação de engenhos, a administração central procurava assegurar receitas estáveis para a Coroa e maior previsibilidade económica para os colonos.

A unificação das políticas administrativas, judiciais e militares representou, igualmente, uma tentativa de impor ordem num território marcado por arbitrariedades locais. Juízes, ouvidores e oficiais régios passaram a atuar de forma mais coordenada, reduzindo o poder quase absoluto de alguns donatários e reforçando a presença do Estado português no quotidiano colonial.

Os efeitos dessa centralização foram profundos. Do ponto de vista político, o governo-geral fortaleceu decisivamente o poder da Coroa sobre o Brasil, substituindo o modelo excessivamente descentralizado por uma administração mais eficiente e hierarquizada. Social e economicamente, o impacto foi ambivalente. Por um lado, observou-se uma relativa estabilização das relações com determinados grupos indígenas, sobretudo através de alianças estratégicas e da mediação de missionários. Por outro, consolidou-se a expansão do trabalho forçado, tanto indígena como, de forma crescente, africano, que se tornaria a base da economia colonial.

A produção açucareira conheceu um crescimento significativo, impulsionada pela maior segurança, pela organização administrativa e pela integração do Brasil nas rotas do comércio atlântico. Contudo, esse desenvolvimento ocorreu à custa de profundas desigualdades sociais e de uma violência estrutural que marcaria de forma duradoura a sociedade colonial.

Em retrospetiva, o sistema das capitanias hereditárias revela-se como uma experiência pioneira de colonização descentralizada, onde interesses privados e poderes reais se entrelaçaram de forma complexa. Apesar das suas falhas estruturais e dos desequilíbrios regionais que produziu, foi esse modelo que permitiu a ocupação inicial do território e lançou as bases materiais e humanas da colonização portuguesa no Brasil.

A transição para o governo-geral não foi apenas uma correção administrativa, mas o reconhecimento de que a construção de uma colónia num território vasto, diverso e frequentemente hostil exigia coordenação, autoridade central e capacidade de resposta rápida. A análise das capitanias e do governo-geral evidencia, assim, a complexidade do processo colonial, a interdependência — por vezes violenta, por vezes negociada — entre europeus e povos indígenas, e os enormes desafios envolvidos na formação de uma sociedade colonial no Novo Mundo.

Referências Bibliográficas

Escrever a história do Brasil — desde os seus tempos mais remotos até à consolidação do Estado Brasileiro — é um exercício que exige mais do que datas, nomes e acontecimentos. É um trabalho de escuta atenta: das vozes registadas em papel, das marcas deixadas na terra, dos vestígios materiais, das memórias orais e das interpretações que, ao longo do tempo, procuraram dar sentido a um território vasto, diverso e profundamente desigual.

A narrativa histórica aqui construída assenta num diálogo permanente entre diferentes tipos de fontes e tradições académicas, respeitando normas internacionais de investigação — NP 405 (Portugal), ABNT (Brasil), APA e MLA — e, sobretudo, distinguindo claramente entre facto comprovado, hipótese científica e tradição oral.

A História Escrita e o Olhar da Antropologia

Durante séculos, a história do Brasil foi escrita quase exclusivamente a partir do ponto de vista europeu. Cartas régias, relatos de viajantes, documentos administrativos e crónicas missionárias moldaram a visão tradicional sobre o território e os seus habitantes. Obras clássicas como História Concisa do Brasil, de Alfredo Bosi, ou Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, ajudaram a compreender a formação social, política e cultural do país, revelando as tensões entre herança ibérica, adaptação ao trópico e desigualdade estrutural.

No entanto, essa história escrita precisava de ser ampliada. Foi a antropologia histórica que abriu novas portas. Manuela Carneiro da Cunha, na obra fundamental História dos Índios no Brasil, rompeu com a visão do indígena como figura passiva ou desaparecida. O seu trabalho revelou sociedades complexas, politicamente organizadas, com cosmologias próprias e estratégias de resistência e adaptação à colonização.

Aqui, a fonte não é apenas o arquivo europeu, mas também o conhecimento etnográfico, os relatos orais, as continuidades culturais observadas entre povos indígenas contemporâneos e os vestígios deixados no território.

A Arqueologia e o Tempo Profundo da Amazónia

Se a história escrita começa com a chegada dos europeus, a arqueologia empurra a narrativa para milhares de anos antes. Investigadores como Anna Curtenius Roosevelt e Eduardo Góes Neves demonstraram que a Amazónia não foi um espaço vazio ou intocado, mas sim um território profundamente transformado por populações humanas ao longo de milénios.

As suas investigações revelaram terra preta de índio, sistemas agrícolas sofisticados, redes de povoamento, estradas, aterros e centros urbanos pré-colombianos. Estas descobertas desafiam antigas hipóteses deterministas e mostram que o Brasil pré-colonial albergava sociedades complexas, capazes de gerir o ambiente de forma sustentável.

Aqui, a fonte histórica é a própria terra: fragmentos de cerâmica, vestígios de habitação, padrões de ocupação do solo. A narrativa constrói-se a partir da ciência, mas ganha vida quando integrada no contexto social e cultural dessas populações.

Economia, Escravidão e Estruturas de Poder

Para compreender a sociedade colonial, a historiografia económica e social é essencial. Stuart B. Schwartz, em Slaves, Peasants, and Rebels, oferece uma leitura crítica das relações entre escravidão, produção agrícola e resistência. A escravidão surge não apenas como sistema económico, mas como estrutura fundadora da desigualdade brasileira.

Do mesmo modo, J. L. Dias, ao analisar a sociedade colonial, evidencia como elites locais, interesses metropolitanos e mão de obra forçada se articularam num sistema simultaneamente frágil e duradouro. Essas obras permitem ir além da narrativa política tradicional e observar o quotidiano, os conflitos sociais e as estratégias de sobrevivência dos grupos subalternos.

Expansão Ultramarina e o Brasil no Mundo Atlântico

Nenhuma história do Brasil é completa sem a sua inserção no contexto atlântico. Mário Villa, ao estudar os Descobrimentos e a expansão ultramarina, enquadra o Brasil como parte de um sistema global de comércio, guerra, fé e ambição. A colonização não foi um projeto isolado, mas um capítulo de uma história maior, que ligava Lisboa, África, América e Oriente.

Este enquadramento é essencial para compreender decisões estratégicas como a criação das capitanias hereditárias, a fundação de Salvador ou a transferência da capital para o Rio de Janeiro.

Salvador, Administração e Poder Central

O estudo da administração colonial, como o de Ricardo Santos sobre Salvador, ou o artigo de Maria Beatriz de Freitas sobre Tomé de Sousa, permite reconstruir o momento em que a Coroa portuguesa tentou impor ordem a um território vasto e instável. Aqui, cruzam-se fontes administrativas, correspondência oficial e análises historiográficas modernas, revelando tanto os planos da metrópole quanto as limitações práticas do poder colonial.

Entre Factos, Hipóteses e Memórias

Ao longo desta obra, a distinção entre níveis de conhecimento é fundamental:

- Factos comprovados baseiam-se em documentação escrita, arqueológica ou estatística amplamente consensual.

- Hipóteses científicas surgem quando as fontes são fragmentárias ou interpretativas, como no debate sobre contactos pré-cabralinos ou a dimensão das populações indígenas.

- Tradições orais preservam memórias coletivas, mitos fundadores e narrativas de resistência que, embora não verificáveis pelos métodos clássicos, são essenciais para compreender identidades e visões do mundo.

Epílogo Metodológico

A história do Brasil não é uma linha reta, nem uma narrativa única. É um mosaico construído a partir de múltiplas fontes, olhares e disciplinas. Ao articular arqueologia, antropologia, história social, económica e política, esta obra procura oferecer não apenas uma reconstrução do passado, mas uma reflexão sobre como esse passado é conhecido, interpretado e narrado.

Porque, no fim, escrever história é também escolher quais vozes escutar — e garantir que nenhuma delas seja definitivamente silenciada.

A RNLP - Rádio Nova da Língua Portuguesa

- é feita por lusófonos de várias origens.

Fique sintonizado com a nossa emissão,

instalando os nossos aplicativos:

Web APP: Aplicação para o seu Browser:

Android APP: Para Instalar o aplicativo no celular / telemóvel Android:

Onde quer que você esteja!!!

Somos 280 milhões e a quinta língua mais falada no mundo